Благовещенский собор Благовещенский собор со стороны апсид

Благовещенский собор со стороны апсид

Собор построен в 1560…1584 годах, перестроен в 1819…1826 годах.[22] Колокольня была построена в 1826 году. Подрядчиком строительства был сольвычегодский мещанин А.М. Марков.[23]

Первоначально собор состоял из главнаго храма во имя Благовещания Пресвятыя Богородицы и 9-ти приделов. В отношении к главному храму Благовещания, расположение приделов было следующее:

- близ алтаря на правой стороне в храме Благовещения придел был весьма небольшой (место пустым остается и по cиe время) во имя Иоанна Богослова;

- на левой стороне, где теперь ризница и северное отделение паперти за капитальною стеною от главного храма, приделы были: Рождества Христова, Николая чудотворца и Алексея митрополита;

- на правой стороне от храма Благовещания за капитальною стеною, где теперь теплая церковь во имя Сретения Господня, приделы были Косьмы и Дамиана, Трех Святителей, Феодора Cикиота, Рождества Богоматери и Петра апостола поклонение вериг.[24]

Для входа в собор и в приделы было три крыльца, одно с южной, другое с северной и третье с западной стороны, - колокольня также стояла вместе с храмом на север. В 1810 году, во время бывшаго в городе пожара, обгорел и собор, только остался невредим храм во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы.[24] Перестройке подверглись северная и южная галереи, с восточной стороны появилиськонтрфорсы. С южной стороны пристроена теплая церковь. Вместо прежней колокольни (бывшей в башне) построена новая, через которую был сделан вход в собор.[22]

Размер подклета 36 х 32 м, высота собора 33 м.[22]

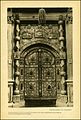

Интерьер Летнего храма Благовещенского собора до наших дней сохранил свое убранство: фресковые росписи, выполненными под руководством московских мастеров Стефана Арефьева и Фёдора Савина в 1597—1600 гг.; высокий иконостас с царскими вратами, украшенными прорезными накладками золоченного олова; иконы, часть которых была создана известными царскими изографами; архиерейское место, осветительные приборы XVI—XVII вв.

Высокий четырёхъярусный иконостас летнего храма выполнен в 1690-х гг. московским резчиком Григорием Устиновым. С конца XVI века сохранились царские врата, замечательное произведение древнерусского искусства, пример тонкой и сложной, мастерски выполненной работы. По подцвеченному фону из простой слюды проложены прорезные накладки из золоченого олова. Орнаментальные накладки, словно ажурное кружево покрывают поверхность створок и сени. Их мелкий рисунок образует сверкающее драгоценное узорочье, особенно ярко звучащее в контрасте с более крупными формами деревянной резьбы самого иконостаса[25].

Купол имеет уникальное пространственное построение. Объём храма развернут по поперечной оси Север-Юг. Подобная оригинальная композиция здания обусловлена двустолпной конструкцией, которая и определила его внешние формы[26].

В соборе действует постоянная экспозиция, на которой представлены знаменитые вклады Строгановых в сольвычегодские храмы — произведения строгановской иконописи, лицевого шитья, изделия сольвычегодских мастеров-серебрянников, редчайшие образцы миниатюрной резьбы по кости, камню, дереву.

С северо-западной стороны собора находится родовая усыпальница Строгановых, где собраны 28 надгробных плит с захоронений XVI—XVII веков.

Рисунок начала XIX века

Фотография 1890 года

Фотография XIX века. Подпорная стенка

Фотография 1911 года

Фотография 1986 года

Фотография 2012 года

Фотография 2015 года

Царские врата. Фотография 1914 года

Купол собора

Надгробные плиты усыпальницы Строгановых

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA

Благовещенский собор

Экспозиционно-выставочный комплекс «Благовещенский собор»Летний храм Благовещенского собора являет собой редкий образец древнерусского интерьера, до наших дней сохранившего свое первоначальное убранство. Высокий иконостас выполнен в 1690-х годах московским резчиком Григорием Устиновым. Со времени создания храма сохранились царские врата – «положение» Никиты Григорьевича Строганова, замечательное произведение древнерусского искусства, пример тонкой и сложной, мастерски выполненной работы. По подцвеченному фону из простой слюды проложены прорезные накладки из золоченого олова. Орнаментальные накладки словно ажурное кружево покрывают поверхность створок и сень. Их мелкий рисунок образует сверкающее драгоценное узорочье, особенно ярко звучащее в контрасте с более крупными формами деревянной резьбы самого иконостаса.В местном ряду иконостаса – иконы конца XVI – начала XVII вв. Часть из них была создана известными иконописцами, царскими мастерами Истомой Савиным («Вседержитель на престоле с молящимися святыми»), Назарием Истоминым Савиным («Царевич Дмитрий в молении»). Второй ярус иконостаса – господские и богородичные праздники, третий – Деисус с апостолами и святителями; в центре четвертого яруса – образ Коронования пресвятой Богородицы, по сторонам которого – иконы-двурядицы с изображением пророков и праотцов. В завершении иконостаса – позолоченные чеканные изображения херувимов из белой жести. В нижней части иконостас заканчивается широкой полосой, разделенной на прямоугольники вертикальными перемычками, украшенной богатым по формам орнаментом, напоминающим орнаментальные мотивы тканей итальянского Возрождения. Орнамент выполнен в технике «припорашивания» (насыпка какого-либо вещества – песок, толченая слюда и пр. - на клейкую поверхность).В киотах-иконоставах, расположенных вдоль северной и южной стен собора, а также на столбах находились иконы большого размера, время создания которых связано с первоначальным убранством храма. Подбор икон имел не случайный характер, а мыслился как единый иконографический комплекс, во многом повторяющий программу иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. Большая часть икон из летнего храма сегодня представлена в постоянной экспозиции музея, которая располагается в южном приделе Благовещенского собора.

Экспозиционно-выставочный комплекс «Благовещенский собор»Летний храм Благовещенского собора являет собой редкий образец древнерусского интерьера, до наших дней сохранившего свое первоначальное убранство. Высокий иконостас выполнен в 1690-х годах московским резчиком Григорием Устиновым. Со времени создания храма сохранились царские врата – «положение» Никиты Григорьевича Строганова, замечательное произведение древнерусского искусства, пример тонкой и сложной, мастерски выполненной работы. По подцвеченному фону из простой слюды проложены прорезные накладки из золоченого олова. Орнаментальные накладки словно ажурное кружево покрывают поверхность створок и сень. Их мелкий рисунок образует сверкающее драгоценное узорочье, особенно ярко звучащее в контрасте с более крупными формами деревянной резьбы самого иконостаса.В местном ряду иконостаса – иконы конца XVI – начала XVII вв. Часть из них была создана известными иконописцами, царскими мастерами Истомой Савиным («Вседержитель на престоле с молящимися святыми»), Назарием Истоминым Савиным («Царевич Дмитрий в молении»). Второй ярус иконостаса – господские и богородичные праздники, третий – Деисус с апостолами и святителями; в центре четвертого яруса – образ Коронования пресвятой Богородицы, по сторонам которого – иконы-двурядицы с изображением пророков и праотцов. В завершении иконостаса – позолоченные чеканные изображения херувимов из белой жести. В нижней части иконостас заканчивается широкой полосой, разделенной на прямоугольники вертикальными перемычками, украшенной богатым по формам орнаментом, напоминающим орнаментальные мотивы тканей итальянского Возрождения. Орнамент выполнен в технике «припорашивания» (насыпка какого-либо вещества – песок, толченая слюда и пр. - на клейкую поверхность).В киотах-иконоставах, расположенных вдоль северной и южной стен собора, а также на столбах находились иконы большого размера, время создания которых связано с первоначальным убранством храма. Подбор икон имел не случайный характер, а мыслился как единый иконографический комплекс, во многом повторяющий программу иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. Большая часть икон из летнего храма сегодня представлена в постоянной экспозиции музея, которая располагается в южном приделе Благовещенского собора. У юго-восточного столба летнего храма находится архиерейское место в форме четырехгранной беседки с высокой сенью, на витых колонках; со стенками, наружная поверхность которых украшена в той же технике припорашивания, что и нижняя часть иконостаса. О времени построения архиерейского места рассказывает летопись, написанная на его фризе красивой вязью.Из сохранившихся в интерьере собора осветительных приборов большой интерес представляет прекрасной работы литое паникадило-хорос, на котором контрастно чередуются фигуры святых с языческими кентаврами.Несколько лет после освящения Благовещенского собора его стены оставались белыми. «Строением и повелением» внука Аники Строганова – Никиты Григорьевича собор был украшен настенными росписями. Стены и своды храма общей площадью около 1000 кв.м были расписаны за одно лето артелью московских иконописцев. Фрески Благовещенского собора – важный памятник древнерусского монументального искусства. Они завершают развитие фресковой живописи второй половины XVI века. Живопись полностью покрывает стены, столбы, своды и арки собора. Фресковые циклы храма в общем сходны по своей иконографии с росписями второй половины XVI века. Особенностью росписей Благовещенского собора является резкое увеличение количества композиций: на северной и южной стенах живопись размещена в семь ярусов, на столбах – в пять (нижний ярус – орнаментальные полотенца).Главное место в ансамбле занимают многочисленные композиции богородичных циклов – сцены из жития Богоматери, акафист Пресвятой Богородице; события, связанные с иконой Богоматери Лиддской. На западной стене изображена композиция «Страшный суд». На откосах окон северной и южной стен и на столбах написаны святые, тезоименитые членам семьи Строгановых (преподобные Иоанникий, Максим Великий, Никита Воин, Андрей Стратилат), Прокопий Устюжский, русские князья Владимир и Ольга, Борис и Глеб, Всеволод, Михаил Тверской. Орнаментальной полосой по стенам храма проходит летопись вязью, повествующая о времени основания, освящения, росписи храма и его создателях.Со смотровой площадки колокольни Благовещенского собора открывается живописная панорама города и реки Вычегды.В подклетах собора хранится интереснейший экспонат, относившийся к предметам домашнего обихода Строгановых – дорожный возок, выполненный из прекрасно выделанной кожи, украшенный тиснеными рельефными изображениями зверей, птиц, «трав» и изящными металлическими гвоздиками. По преданию, на этом возке Строгановы в начале 18 века последний раз приезжали в Сольвычегодск.С северной стороны собора находится часовня-усыпальница, в которой собраны 28 могильных плит с захоронений Строгановых XVI – XVII вв.

У юго-восточного столба летнего храма находится архиерейское место в форме четырехгранной беседки с высокой сенью, на витых колонках; со стенками, наружная поверхность которых украшена в той же технике припорашивания, что и нижняя часть иконостаса. О времени построения архиерейского места рассказывает летопись, написанная на его фризе красивой вязью.Из сохранившихся в интерьере собора осветительных приборов большой интерес представляет прекрасной работы литое паникадило-хорос, на котором контрастно чередуются фигуры святых с языческими кентаврами.Несколько лет после освящения Благовещенского собора его стены оставались белыми. «Строением и повелением» внука Аники Строганова – Никиты Григорьевича собор был украшен настенными росписями. Стены и своды храма общей площадью около 1000 кв.м были расписаны за одно лето артелью московских иконописцев. Фрески Благовещенского собора – важный памятник древнерусского монументального искусства. Они завершают развитие фресковой живописи второй половины XVI века. Живопись полностью покрывает стены, столбы, своды и арки собора. Фресковые циклы храма в общем сходны по своей иконографии с росписями второй половины XVI века. Особенностью росписей Благовещенского собора является резкое увеличение количества композиций: на северной и южной стенах живопись размещена в семь ярусов, на столбах – в пять (нижний ярус – орнаментальные полотенца).Главное место в ансамбле занимают многочисленные композиции богородичных циклов – сцены из жития Богоматери, акафист Пресвятой Богородице; события, связанные с иконой Богоматери Лиддской. На западной стене изображена композиция «Страшный суд». На откосах окон северной и южной стен и на столбах написаны святые, тезоименитые членам семьи Строгановых (преподобные Иоанникий, Максим Великий, Никита Воин, Андрей Стратилат), Прокопий Устюжский, русские князья Владимир и Ольга, Борис и Глеб, Всеволод, Михаил Тверской. Орнаментальной полосой по стенам храма проходит летопись вязью, повествующая о времени основания, освящения, росписи храма и его создателях.Со смотровой площадки колокольни Благовещенского собора открывается живописная панорама города и реки Вычегды.В подклетах собора хранится интереснейший экспонат, относившийся к предметам домашнего обихода Строгановых – дорожный возок, выполненный из прекрасно выделанной кожи, украшенный тиснеными рельефными изображениями зверей, птиц, «трав» и изящными металлическими гвоздиками. По преданию, на этом возке Строгановы в начале 18 века последний раз приезжали в Сольвычегодск.С северной стороны собора находится часовня-усыпальница, в которой собраны 28 могильных плит с захоронений Строгановых XVI – XVII вв.

http://solimus.ru/Jekspozicii/Blagoveshhenskij_sobor.php